SALA DE CASACIÓN LABORAL

DR. LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ

Magistrado Ponente

Radicación No. 35125

Acta No. 12

Bogotá D. C, treinta y uno (31) de marzo de dos mil nueve (2009).

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por JAIRO IVÁN LÓPEZ GARCÍA contra la sentencia del 17 de octubre de 2007, proferida por el Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso adelantado por el recurrente contra la sociedad INTEGRAL S. A.

I.- ANTECEDENTES

Ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, Jairo Iván López García demandó a la sociedad Integral S.A., en lo que interesa al recurso extraordinario, para que fuera condenada a pagarle indexada la indemnización por despido.

Fundamentó su pretensión en que laboró para la demandada entre el 26 de noviembre de 1979 y el 11 de julio de 2004, cuando renunció por causas imputables a la empleadora, consistentes en el incumplimiento reiterado en el pago de salarios y prestaciones; que obtuvo el pago de los salarios causados entre el 30 de noviembre de 2000 y el 11 de julio de 2004, mediante acción de tutela que fue fallada a su favor y que ante el incumplimiento de la misma, concilió la forma de pago ante la Notaría 15 del Círculo Notarial de Medellín.

II. RESPUESTA A LA DEMANDA

La demandada se opuso a la pretensión del actor y adujo en su favor que si bien hubo incumplimiento del empleador en algunas de las obligaciones a su cargo, que motivaron la renuncia del trabajador, ello tuvo su origen en las dificultades económicas insuperables que generaron para la empresa una fuerza irresistible y que la saca del campo de la mala fe. Que de acuerdo con el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, para que el trabajador pueda renunciar a su empleo por causas imputables al empleador se requiere que el incumplimiento sistemático por éste de sus obligaciones legales y convencionales no obedezca a razones válidas. Propuso las excepciones de transacción, cosa juzgada, prescripción, inexistencia de la obligación, pago y buena fe.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Fue proferida el 8 de mayo de 2007 y con ella el Juzgado condenó a la demandada al pago de cesantías e intereses, prima de servicios, vacaciones compensadas en dinero, reintegro de dineros deducidos y la indemnización por despido indirecto en cuantía de $95.487.051, dejando a su cargo las costas de la instancia en un 80%. La absolvió de las demás pretensiones, entre ellas la indexación.

IV. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Por apelación de ambas partes el proceso subió al Tribunal Superior de Medellín, Corporación que mediante la sentencia recurrida extraordinariamente, revocó la decisión de primer grado y en su lugar absolvió a la demandada de las pretensiones formuladas en su contra por el actor. No impuso costas por la alzada y nada dijo sobre ellas por la primera instancia.

El Tribunal reprodujo la carta de renuncia del actor del 9 de julio de 2004, en la que alega como motivo de inconformidad el no pago de salarios y prestaciones desde el 30 de noviembre de 2000 hasta la fecha de la renuncia.

Tuvo en cuenta que el demandante presentó acción de tutela en procura de esos derechos, la que fue fallada a su favor y cuya obligación fue conciliada el 30 de julio de 2004. Examinó los documentos contables de la empresa durante los últimos años, manifestando que evidenciaban que había afrontado serias y graves dificultades económicas que a la postre la llevaron a la apertura del trámite de la Ley 550 de 1999.

Precisó luego que el demandante no había invocado la causal del incumplimiento sistemático de la empresa de sus obligaciones legales y convencionales, que fue la base de defensa de la demandada, sino que simplemente de modo genérico adujo el incumplimiento continuo y reiterado de la empleadora en relación con el pago de sus salarios y prestaciones sociales, que bien puede interpretarse en la forma alegada por la demandada o en la del ordinal 8º del literal b) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, esto es “Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al patrono…”.

Recordó que una de las obligaciones cardinales del empleador es el pago de la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos de acuerdo con el artículo 57-4 del C. S. del T. y trajo a colación apartes de la sentencia de casación del 13 de noviembre de 1964, cuya radicación no señaló, manifestando luego lo que sigue:

“Se colige de la parte final del anterior apartado, que si bien, no se exige el dolo del empleador para que se configure tal causal como móvil de la terminación del contrato de trabajo por decisión del trabajador, al menos se requiere una culpa, que puede obedecer a diversos factores tales como negligencia, desgreño administrativo, corrupción, descuido o desden en el manejo de las operaciones por parte del empleador, etc.. Pero en todo caso, se descarta de paso la responsabilidad exclusivamente objetiva.

En el caso bajo examen, se conoce que la empresa enfrentó dificultades económicas desde aproximadamente el año 1999, y en la propia carta de terminación del vínculo el actor radica parte de sus motivos en que desde el mes de noviembre de 2000 no recibía salario ni intereses a la cesantía”.

Se ocupa a continuación de la culpa en los contratos, especialmente de la culpa leve y de quién la debe probar según el artículo 1604 del Código Civil y que corresponde a quién ha debido emplear la diligencia o cuidado, continuando su razonamiento en los siguientes términos:

“En este sentido, es ilustrativa la declaración del testigo AGUIRRE MAYA, quien en razón del cargo que desempeña como administrador financiero de la empresa conoce su situación, antecedentes y teleología, cuando manifiesta que hasta mediados del año 1999 la empresa venía cumpliendo sus compromisos ‘…pero se redujo dramáticamente los contratos de ingeniería, se terminaron trabajos muy importantes que generan flujo de caja y no hubo forma de reemplazarlos, esto trajo como consecuencia un atraso continuo en pagos de nóminas, seguridad social, parafiscales, DIAN y proveedores en general, llegamos a estar atrasados aproximadamente en 16 quincenas y pagábamos cuando conseguíamos dinero primero que todo la nómina, trayendo números (sic) problemas con la DIAN, parafiscales y seguridad social, la DIAN nos cobraba interés de mora muy altos y la seguridad social eran unos sobre costos porque la empresa tenía que asumir los costos de atención médica de los empleados y sus familias por no estar al día con los pagos’ (folio 288). (Resaltado del Tribunal).

Y reitera luego en la misma declaración: ‘La circunstancia de pagos a los empleados entre julio de 202 (sic) y agosto de 2004, fecha en la que entramos a Ley 550, la situación se agravó más al perder la empresa varias licitaciones muy importantes en las cuales participamos y no tener contratos de trabajo suficientes para generar el empleo necesario para las personas que teníamos laborando en ese momento y continuaron las diferencias en los pagos’ (fl. 288 vto). (Resaltado del Tribunal)

Del testimonio anterior puede colegirse que la crisis económica que le sobrevino a la empresa por la coyuntura del mercado que relata el deponente, no obedeció a una actuación culposa en la concepción leve descrita en precedencia, motivo por el cual, en sentir de la Sala, no podría deducirles responsabilidades que den lugar a la reparación del perjuicio que se le hubiere inferido al demandante con ocasión de dar por terminado el contrato de trabajo”.

V. EL RECURSO DE CASACIÓN

Lo interpuso el demandante con la finalidad de que se case la sentencia recurrida en cuanto a la absolución que dispuso para la indemnización por despido injusto y en instancia se confirme la del a quo en ese punto, adicionándola con la indexación de la condena.

Con ese propósito formuló dos cargos, replicados, que por estar dirigidos por la vía directa, denunciar las mismas disposiciones y plantear el mismo argumento, se decidirán conjuntamente.

VI. PRIMER CARGO

Acusa la interpretación errónea del artículo 7º, literal b, numeral 8º del Decreto 2351 de 1965, en relación con los artículos 23, 27, 28, 55, y 57-4 y 59 del C. S.del T.

En la demostración y después de hacer un recuento sobre la decisión del Tribunal, destaca que es errada la consideración del fallador de la alzada según la cual el incumplimiento del empleador en el pago de salarios y prestaciones únicamente constituye justa causa para que el asalariado termine el contrato de trabajo en tanto que al empleador se le pueda imputar culpa, por lo menos leve.

Y luego dice:

“8. La norma citada no exige como presupuesto para la configuración de la causal que el incumplimiento obligacional sea imputable a título de culpa; la disposición exige que la violación sea grave, sin que puedan asimilarse los conceptos de gravedad y culpa.

9. Con el calificativo de grave contenido en el supuesto normativo analizado se quiere significar aquello que resulta relevante, significativo; por contraposición a lo nimio o inocuo, sin que ello involucre el elemento subjetivo de la culpa.

10. La calificación normativa que se hace del incumplimiento (gravedad) no hace referencia a la causa de incumplimiento (dolo, culpa, responsabilidad objetiva), sino a la característica del mismo, a sus efectos o consecuencias. (Se califica la relevancia del incumplimiento y no su origen).

11. Desde la perspectiva señala es incuestionable que el incumplimiento reiterado en el pago de los salarios y prestaciones sociales constituye una violación grave de las obligaciones patronales, pues hace referencia a una de las obligaciones esenciales del contrato de trabajo; a la razón de ser (causa) del servicio prestado por el trabajador.

12. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo es claro al erigir como elementos esenciales del contrato de trabajo… El pago del salario como elemento constitutivo de la relación laboral, ha recibido coherentemente una especial protección legal, a punto que puede afirmarse que no exigibilidad desnaturaliza la relación laboral.

13. Por ser el salario un elemento esencial del contrato de trabajo y su pago la principal obligación de quien se beneficia del trabajo subordinado, debe entenderse que el legislador previó, sin más condicionamientos, el derecho del empleado de fenecer el contrato de trabajo con lugar a la reparación del perjuicio ante el incumplimiento reiterado en el pago de la remuneración pactada.

14. Se itera, el incumplimiento en el pago de los salarios (máxime cuando el mismo se da por un período significativo, en el caso concreto, superior a 3 años-) constituye sin duda una violación grave de la obligación principal que surge para el empleador del contrato de trabajo.

15. El razonamiento del Tribunal lleva al absurdo de sostener que si el empleador entra en una crisis económica (no culposa) el trabajador debe continuar prestando el servicio sin que se estructure una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Ello desnaturaliza el carácter bilateral y conmutativo del contrato de trabajo y falsea su causa.

16. Igualmente la interpretación referida trae como consecuencia que el trabajador termine asumiendo los riesgos o pérdidas de la empresa, en contravía de lo dispuesto por el artículo 28 del Código Sustantivo del Trabajo.

17. Es que no puede perderse de vista que la actividad empresarial comporta objetivamente un riesgo y precisamente lo que la legislación laboral nacional pretende evitar es que el trabajador asuma o participe de dichos riesgos; y ello sería así (la asunción del riesgo por el trabajador) si el empleador en casos de dificultades o crisis económicas no tuviese que pagar oportunamente el salario y las prestaciones sociales al trabajador (se generaría el absurdo de la prestación del servicio sin el derecho a obtener en forma oportuna el reconocimiento de la retribución correlativa). Por el contrario, la asunción del riesgo empresarial por parte del empleador permite entender que pese a la ocurrencia del mismo (v. g. crisis económica, con independencia de la causa de la misma) el trabajador mantiene incólume su derecho a que se le pague oportunamente su remuneración: y correlativamente a que se le reparen los perjuicios causados cuando ello no ocurre.

18. La iliquidez del empleador no puede justificar el no pago de los salarios: el equilibrio (‘justicia’) en las relaciones entre patronos y trabajadores determina que el trabajador conserve su derecho a la remuneración oportuna, prevaleciendo el derecho esencial del trabajador de recibir la contraprestación (de carácter alimentaria) por los servicios prestados.

19. La interpretación que hace el Tribunal del supuesto debatido desnaturaliza el contrato de trabajo, desfigura el espíritu de la norma, restringe sus efectos, y desconoce incluso la protección legal y constitucional del derecho al trabajo y su remuneración mínima y vital.

20. Más aún, el entendimiento que hizo el fallador de segundo grado de la norma invocada lleva al despropósito de sostener que la culpa levísima sería causa válida de incumplimiento en el pago del salario (según el Tribunal, la culpa que vincula al empleador, aún en el ámbito salarial, es la culpa leve).

21. En síntesis, el recto entendimiento de las normas acusadas permite concluir que el incumplimiento reiterado del empleador en el pago de salarios y prestaciones sociales constituye una violación grave de las obligaciones del empleador, que sirve como causa al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, con derecho a la indemnización, y sin que sea necesario que tal incumplimiento sea imputable a título e culpa leve…”.

VII. SEGUNDO CARGO

También por la vía directa acusa la aplicación indebida de los artículos 7º, literal b), numeral 4º del Decreto 2351 de 1965; 23, 27, 28, 55, 57-4 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo y 5º y 6º de la Ley 50 de 1990.

En la demostración expone, básicamente, los mismos planteamientos del cargo anterior.

VIII. LA RÉPLICA

Insiste en que los motivos alegados por el actor deben encuadrarse dentro del numeral 6º, literal b) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965. Pero que en el caso del numeral 8º, que fue el tomado por el Tribunal, cuando se habla de violación grave, esa situación tiene que ser calificada por el juez a semejanza de lo que ocurre con la causal 6ª para terminar el contrato de trabajo por justas causas por parte del empleador.

IX. SE CONSIDERA

La tesis que propone la censura se sintetiza, según lo indica en el numeral 21 de sus alegaciones, que “el incumplimiento reiterado del empleador en el pago de salarios y prestaciones constituye una violación grave de las obligaciones del empleador, que sirve como causa al trabajador parta dar por terminado el contrato de trabajo, con derecho a la indemnización, y sin que sea necesario que tal incumplimiento sea imputable a título de culpa leve”.

En otras palabras, siguiendo a la acusación, cuando el empleador incumple reiteradamente el pago de salarios y prestaciones, hay una violación grave de sus obligaciones como empleador y ello justifica la terminación del contrato de trabajo por parte del asalariado y en consecuencia, éste necesariamente debe ser indemnizado por tal hecho.

Al efecto, la Sala observa:

En el contrato de trabajo va involucrada la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable.

Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben tanto al empleador como al trabajador, faculta al uno o al otro para dar por terminado el contrato de trabajo por justa causa, de acuerdo con el artículo 7º, literales a) numeral 6 y literal b) numeral 8 del Decreto 2351 de 1965.

En cuanto tiene que ver con el empleador, el pago del salario de conformidad con lo convenido, es una de sus obligaciones especiales. Y siendo especial esa obligación, ello significa que está revestida de una particular y superior condición, justificable en la medida en que con el salario, que es la contraprestación directa y necesaria de la fuerza de trabajo que el empleado pone a su vez a disposición de su empleador, con la que aquél trabajador puede satisfacer sus necesidades personales y familiares, es decir que puede realizarse como ser humano y proyectar su vida dentro del núcleo social en el cual se desenvuelve.

La violación grave de una obligación no supone siempre una conducta culposa de la cual se desprenda un daño. La jurisprudencia de la Corte, sobre el particular ha dicho:

“Lo que es grave no siempre produce perjuicios; lo que es leve o insignificante a veces puede producirlos. La gravedad –cuyo neto sentido etimológico es peso— y que resulta de tan difícil mensura para el juzgador, suele ser el énfasis y encarecimiento con el cual el legislador ha querido rodear los hechos generadores de efectos jurídicos, sin que necesariamente envuelva que tales hechos hayan producido perjuicios al patrono. Quiere la ley que circunstancias baladíes no se erijan en causales eximentes de cumplir el contrato, ni que puedan usarse por las partes en su exclusiva conveniencia y como instrumentos lesivos de los intereses de la otra, y por ello ha ocurrido a la calificación de graves, sin atender a los efectos dañosos que hayan producido”. (Sentencia de casación del 7 de julio de 1958. G. J. 2199/2200, pág. 819)

Ahora, si el empleador, aun sin incurrir en culpa, pero por las situaciones propias del mercado, se ve inmerso en una crisis financiera que afecta la estabilidad propia de la empresa y por ello deja reiteradamente de pagar el salario a sus trabajadores, es evidente que viola gravemente sus obligaciones como tal. La dinámica en que desarrolla su actividad empresarial posibilita que todos los fenómenos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, sean previsibles y por tanto no pueden usarse como justificantes para incumplir sus obligaciones como empleador.

Una actividad empresarial supone necesariamente riesgos. Así como por regla general se procura con ella la obtención de utilidades, correlativamente también pueden acontecer pérdidas o dificultades que impidan o estorben el pleno desarrollo de su objetivo social.

Pero cualquiera que sea la causa que la afecte –salvo fuerza mayor o caso fortuito--, el trabajador no tiene porque asumir la contingencia de esos riesgos, pues la legislación laboral ha sido celosa en salvaguardarlos de los mismos, tal como se desprende del artículo 29 del Código Sustantivo del Trabajo, que de manera perentoria establece que el trabajador “nunca” podrá asumir los riesgos y pérdidas de su empleador, excepto aquellas que provengan de su propia actividad culposa en el desempeño de sus funciones y que hayan causado perjuicio al empresario, porque ello es propio de los contratos bilaterales, conmutativos y onerosos como es el contrato de trabajo, el cual además se celebra en beneficio recíproco de las partes.

La jurisprudencia de la Suprema también ha ratificado la orientación legislativa, pues al respecto ha dicho que:

“Si quien se dice trabajador dependiente está sometido al riesgo de la empresa para la cual trabaja, es decir, participa en las pérdidas del negocio, se destruye la presunción de que los servicios fueron prestados en virtud de un contrato de trabajo. El trabajador de servicios regulados por el código laboral nunca asume los riesgos o pérdidas del negocio, por lo cual cuando tal compromiso se concierta, él no tiene el carácter a que se refiere dicho estatuto, sino el de socio industrial que regula el derecho común y cuya participación en las pérdidas bien puede consistir en la de su industria o trabajo”. Así lo asentó en sentencia del 29 de marzo de 1954, publicada en el D. del T., volumen XIX, números 112-114, página 179.

De otro lado, no puede olvidarse que de conformidad con el artículo 66 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 466 del Código Sustantivo del Trabajo, las empresas que no sean de servicio público no puede clausurar labores, ni total ni parcialmente sin el permiso del ministerio del ramo, salvo fuerza mayor o caso fortuito y sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar por causa de los contratos de trabajo concertados por un tiempo mayor, lo cual implica que, salvo las excepciones legales, ni siquiera la autorización ministerial exonera al empleador del pago de las indemnizaciones correspondientes.

La susodicha hipótesis está reiterada por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, que regula la protección en caso de despidos colectivos, que cuando son autorizados, el empleador debe pagar a los trabajadores afectados la indemnización legal que les hubiere correspondido si el despido se hubiera producido sin justa causa legal, lo cual incluye las situaciones en que los despidos colectivos cuya autorización se solicite, tengan su causa en las pérdidas sistemáticas de la empresa, o cuando se encuentre en una situación financiera que lo coloque en peligro de entrar en cesación de pagos o que de hecho esto haya ocurrido, entre otras más que discrimina el mencionado precepto legal.

De igual manera, también han sido reiteradas las enseñanzas de la Corte según las cuales las dificultades económicas de la empresa no constituyen justa causa de despido, ya que “El principio jurídico de la continuidad o permanencia del contrato de trabajo, del cual se deducen las normas que protegen la estabilidad en el empleo, resulta contrario a la posibilidad de que la empresa despida eficazmente a los trabajadores protegidos por la estabilidad propia, aduciendo razones de comodidad, interés propio o dificultades económicas”, tal cual se pronunció a través de su extinguida Sección Primera en la sentencia de casación del 17 de mayo de 1984.

Por tanto, si dichas dificultades económicas no son fuente lícita para despedir a un trabajador, la consecuencia para el empleador es el pago de la indemnización correspondiente, lo que correlativamente implica que cuando el trabajador renuncia por el no pago de salarios y prestaciones que comporta el reiterado incumplimiento del empleador de sus obligaciones especiales, éste no puede alegar las dificultades económicas suyas para exonerarse de la indemnización derivada del despido indirecto o autodespido, como se conoce tal situación.

En el anterior orden de ideas, los cargos son fundados, por lo que la sentencia habrá de casarse en cuanto revocó la condena dispuesta por el juzgador de primer grado por la indemnización por despido.

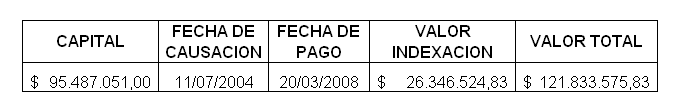

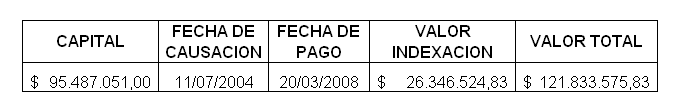

Como consideraciones de instancia sirven asimismo las expuestas en sede extraordinaria, lo cual llevará a la confirmación de la sentencia de primera instancia en cuanto dispuso el pago de dicha indemnización en cuantía de de $95.487.051noventa y cinco millones cuatrocientos ochenta y siete mil cincuenta y un pesos, pero adicionándola con la indexación de esa condena, cuyo monto es de $26.346.524.83 veintiséis millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos veinticuatro con ochenta y tres centavos, cantidades que suman $121.833.575.83 ciento veintiún millones ochocientos treinta y tres mil quinientos setenta y cinco pesos con ochenta y tres centavos de acuerdo a la siguiente liquidación.

No hay lugar a costas por el recurso extraordinario. Las de primera y segunda instancia son a cargo de la demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 17 de octubre de 2007 por el Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso ordinario adelantado por JAIRO IVÁN LÓPEZ GARCÍA contra la sociedad INTEGRAL S.A., en cuanto condenó la de primer grado, que había condenado a la demandada al pago de la indemnización por despido indirecto en cuantía de noventa y cinco millones cuatrocientos ochenta y siete mil cincuenta y un pesos de $95.487.051. NO LA CASA EN LO DEMÁS.

En sede de instancia, CONFIRMA la sentencia de primera instancia en cuanto condenó a la demandada a pagar al actor la indemnización por despido en cuantía de noventa y cinco millones cuatrocientos ochenta y siete mil cincuenta y un pesos ($95.487.051 M/cte) y la adiciona en el sentido de condenar a la demandada a pagar al actor la suma de $26.346.524.83 veintiséis millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos veinticuatro con ochenta y tres centavos, por concepto de la indexación de la condena impuesta por la indemnización por despido; por lo que la suma total de ambas cantidades asciende a la suma de $121.833.575.83 ciento veintiún millones ochocientos treinta y tres mil quinientos setenta y cinco pesos con ochenta y tres centavos.

En lo demás, la decisión de primer grado se entiende revocada por la de segunda instancia, en la parte que no fue objeto de casación.

Costas como se indicó en la parte motiva.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN.

LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERON GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA

EDUARDO LOPEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ

CAMILO TARQUINO GALLEGO ISAURA VARGAS DIAZ

MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA

Secretaria