CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA y

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

Radicación n.º 30.437

Acta n.º 02

Bogotá D.C., primero (1º) de febrero de dos mil once (2011).

Procede la Corte a dictar la sentencia de instancia que corresponda, dentro del proceso ordinario laboral promovido por NORMAN RAMÍREZ YUSTI contra el HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO “RAFAEL HENAO TORO” DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA, SECCIONAL CALDAS.

Esta Sala de la Corte, en virtud de fallo del 1 de julio de 2009, casó la sentencia pronunciada el 30 de junio de 2006 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, que, a su turno, confirmó el proveído absolutorio proferido, el 24 de junio de 2006, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales.

Consideró que el Tribunal incurrió en el quebranto normativo que le atribuyó la censura, porque el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra una importante ventaja probatoria para quien alegue su condición de trabajador, consistente en que, con la simple demostración del servicio a una persona, natural o jurídica, se presume, iuris tantum, el contrato de trabajo, sin que sea necesario probar la subordinación o dependencia laboral; que el juzgador de segunda instancia se dio a la tarea de buscar la prueba de la subordinación, a pesar de que, estando probado que el actor prestó un servicio personal, debía tenerse ella presumida, por lo que infringió directamente el precepto legal que consagra la presunción de existencia del contrato de trabajo; y que aquel sentenciador, en lugar de inferir de la actividad laboral del demandante la existencia presunta del contrato de trabajo, optó por el equivocado camino de la búsqueda de la prueba de la subordinación, con la exigencia de su aportación por parte del trabajador, con lo que, sin duda, hizo nugatorios los efectos de la presunción legal consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que, así las cosas, se insiste, fue ignorado.

En función de instancia, y para mejor proveer, dispuso que se trajera a los autos copia del acta o partida del registro civil de nacimiento de Norman Ramírez Yusti. Esta prueba fue aportada por el gestor judicial del demandante y figura a folio 60 del cuaderno de casación.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. La capacidad para ser parte en un proceso judicial se predica de los sujetos dotados de personalidad jurídica, con vocación legítima para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los ritos del trabajo y de la seguridad social, merced a lo dispuesto por el artículo 145 del estatuto de la materia, esa capacidad para ser parte en un proceso judicial la tienen las personas naturales o físicas y las personas jurídicas.

Esta precisión conceptual viene a cuento, porque la demanda con la que se promovió el proceso figura dirigida contra el Hospital Infantil Universitario de la Cruz Roja “Rafael Henao Toro”, que, conforme al documento de folio 5, carece de personalidad jurídica, como que su naturaleza jurídica es la de ser una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) de carácter privado, que pertenece a la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, que, en cambio, sí tiene personalidad jurídica, pues es una persona jurídica de derecho privado, de utilidad común y sin ánimo de lucro, cuya personería jurídica fue reconocida por medio de la Resolución 002 del 27 de mayo de 1929.

Así escuetamente presentado el asunto, se estaría frente a la ausencia del presupuesto procesal de capacidad para ser parte. Empero, ello resulta más aparente que real, porque el plenario da noticias de varias circunstancias que, analizadas en conjunto, permiten predicar de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, su calidad de parte demandada en esta causa procesal.

Ni por asomo, ni remotamente, se ha cuestionado la capacidad para ser parte por pasiva, lo que, sin duda, refleja plena conciencia de los litigantes de estarse en presencia de un enfrentamiento judicial entre sujetos que gozan de personalidad jurídica, atributo que, en derecho, los habilita para adquirir derechos, pero también para contraer obligaciones.

A voces del documento que corre a folio 5, el Gerente y el Director Científico del Hospital Infantil Universitario de la Cruz Roja “Rafael Henao Toro” tienen “la representación legal específica de la Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas, ante la rama ejecutiva y sus autoridades administrativas, ante las Jurisdicciones ordinarias, contenciosas administrativas, constitucional y especial ante la Fiscalía de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Contraloría General de la República y demás organismos de vigilancia y control de las (sic) órdenes Nacional, Departamental y Municipal, Ministerio Público y entidades territoriales, sus corporaciones y funcionarios”.

Ello significa que las conductas jurídicas que el Hospital Infantil Universitario “Rafael Henao Toro” realiza, por conducto de su Gerente y de su Director Científico, son predicables, en verdad, de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, en tanto son expresiones de la representación legal que se les ha confiado. No se olvide que la quintaesencia de la figura jurídica de la representación radica, precisamente, en que los actos del representante obligan al representado, pues aquél no los ejecuta en su propio nombre, sino en el de éste.

Al hilo de lo acabado de expresar, obsérvese que la notificación del auto admisorio y la entrega de copia del libelo (que expresan el acto jurídico-procesal del traslado de la demanda) se hicieron a Juan Carlos Alzate Arango (fl. 45), quien es el Gerente del Hospital Infantil Universitario “Rafael Henao Toro” (fl. 4) y, en tal condición, deviene representante legal de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas.

Registra el documento de folio 46 el mandato judicial que Juan Carlos Alzate Arango, como representante legal del Hospital Infantil Universitario “Rafael Henao Toro” de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, le otorgó a un profesional del derecho, “para que intervenga como apoderado de la entidad hospitalaria en el proceso ordinario laboral de primera instancia” que le promovió Norman Ramírez Yusti.

En nombre y representación de la Seccional Departamental de la Cruz Roja Colombiana, Juan Carlos Alzate Arango celebró los denominados “contratos de prestación de servicios” con el demandante (folios 364 a 383).

Claro que tenía que ser en nombre y en representación de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, como podía actuar Juan Carlos Alzate Arango, que no del Hospital Infantil Universitario “Rafael Henao Toro”, pues, se repite, carecía de personalidad jurídica, en tanto que era un establecimiento (IPS) de propiedad de aquélla, que, en cambio, se itera, sí gozaba de personalidad jurídica.

Se declara expresamente en “los contratos de prestación de servicios” que la Seccional Departamental de la Cruz Roja Colombiana es “propietaria del Hospital Infantil Universitario”. Ello traduce el reconocimiento de que el Hospital Infantil Universitario no tiene personalidad jurídica, la que reside en la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas.

Igual reconocimiento, no explícito, pero sí tácito, se hace en los documentos de folios 9, 10, 12 a 18, 52 a 53, 147 a 170, 189 a 224, 227 a 262, 267, 269, 271 a 277, 279, 281 a 286, 290 a 304, 306 a 317, 318, 322 a 334, 336 a 338, 340 a 343, 345 y 348, al encabezarse “HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE LA CRUZ ROJA DE MANIZALES”.

Ni en la demanda ni en su respuesta se ocultó que el Hospital Infantil Universitario “Rafael Henao Toro” es de propiedad de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas.

En los certificados de retención en la fuente que obran a folios 6, 7, 8 y 11 figuran como retenedoras la Cruz Roja Colombiana de Caldas y la Seccional Departamental de Caldas de la Cruz Roja Colombiana.

Los convenios que registran los documentos de folios 47 a 51, 171 a 178 y 179 a 186 fueron celebrados por la Cruz Roja Departamental de Caldas/Hospital Infantil Universitario y la Universidad de Caldas.

En el encabezamiento de las documentales que militan a folios 23, 25, 26 y 28 aparece “SECCIONAL DEPARTAMENTAL DE CALDAS DE LA CRUZ ROJA”, seguido de “HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO” y de “RAFAEL HENAO TORO”. En el de folio 397 figura “CRUZ ROJA COLOMBIANA”, seguido de “NOMINA DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL INFANTIL DE MANIZALES”.

Dan cuenta, pues, tales instrumentos de que la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, es, en verdad, el sujeto de derechos y obligaciones, trasunto de su personalidad jurídica.

De suerte que, por fuerza de la prevalencia de la realidad sobre la apariencia, las decisiones de la Corte, en función de instancia, se tomarán frente a la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, como parte demandada.

Así, está satisfecho el presupuesto procesal de capacidad para ser parte, y, todas las puertas están abiertas para una sentencia de fondo, razón de ser de un proceso judicial, su destino natural y obvio, a la par de venero de su justificación y legitimación.

Quede claro que no se varió la parte demandada. Simplemente se aprovechó lo que muestran los hechos (que son tozudos, no cabe duda) para sólo precisarla, en el sano propósito de impedir el sacrificio del derecho sustancial a costa de una deficiencia aparente, que nunca existió en realidad.

2. Como lo dejó sentado la Corte, en sede de casación, la demostración del hecho de la prestación personal de servicios por parte del demandante desencadenó la consecuencia jurídica contemplada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, la de presumirse la subordinación jurídica propia del contrato de trabajo, de manera que la actividad del juzgador de instancia debió haberse orientado a examinar las pruebas en el propósito de establecer si ellas tienen la virtud de desvirtuar la presunción legal, en tanto demuestran que el trabajo lo ejecutó el promotor de la litis de forma independiente, es decir, sin estar sujeto al cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, tiempo, lugar y cantidad de trabajo, o sometido a reglamentos.

Por lo tanto, ésa será la metodología que empleará esta Sala, en su papel de juez de instancia: definir, con fundamento en la apreciación conjunta del caudal probatorio de autos, si la parte demandada logró desmoronar la presunción de contrato de trabajo.

En esa tónica metodológica, conviene deslindar, de una vez por todas, la relación de trabajo materia de esta controversia de la que existió entre el demandante y la Universidad de Caldas.

Se afirma en el segundo pilar fáctico de las pretensiones de la demanda que el cargo desempeñado por el promotor de la litis fue el de Cirujano Pediatra, “con disponibilidad para atender las urgencias quirúrgicas en las noches, dominicales y festivos y las demás horas no cubiertas por el convenio docente asistencial”.

La propia parte demandada, al responder la demanda, admite que por parte del actor hubo una prestación de servicios diferente a la derivada del contrato docente asistencial Universidad de Caldas–Hospital Infantil Universitario de la Cruz Roja “Rafael Henao Toro”, bien que asevera que la primera lo fue en desarrollo de un contrato de prestación de servicios, cuya naturaleza jurídica no era contractual laboral.

Ciertamente, a folio 73 se lee:

“Bajo dos modalidades (NINGUNA ELLAS CONTRACTUAL LABORAL) prestó servicios el medico (sic) demandante dentro de las instalaciones de la entidad demandada:

“CONTRATO DOCENTE ASISTENCIAL. UNIVERSIDAD DE CALDAS – HOSPITAL INFANTIL.

“Desde el año de 1.954 (fecha de fundación de la Facultad de Medicina de la UNIVERSIDAD DE CALDAS) las dos entidades han estado ligadas mediante contratos docente – asistenciales y en virtud de los cuales la institución educativa aporta docentes y estudiantes para que efectúen la práctica académica en la institución hospitalaria.

“Parte de los trabajos efectuados en el HOSPITAL INFANTIL los hizo el demandante por medio del contrato docente asistencial que desde hace muchos años tiene vigencia entre la UNIVERSIDAD DE CALDAS (Facultad de Medicina) y el HOSPITAL.

“Como ya se dijo, en virtud de dicho contrato docentes de la UNIVERSIDAD prestan sus servicios en la entidad hospitalaria y alumnos de aquella (sic) realizan su práctica académica.

“No se compadece que estando pagado su trabajo por la UNIVERSIDAD pretenda el demandante que DOBLEMENTE se le cancele por parte del HOSPITAL INFANTIL; en su misma situación han estado desde hace 50 años muchos profesores de la UNIVERSIDAD DE CALDAS.

“CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

“Igualmente parte de los servicios prestados por el demandante lo fueron en virtud de un típico contrato de prestación de servicios por el cual se le cancelaron unos honorarios que dependían de los trabajos o procedimientos quirúrgicos que efectuaba el médico demandante.

“En su condición de medico (sic) especialista el Dr. NORMAN RAMÍREZ YUSTI concurría al HOSPITAL para desempeñar asuntos de su especialidad como procedimientos quirúrgicos, evaluaciones, conceptos científicos pero NUNCA LO HIZO EN FORMA CONTINUADA Y BAJO EL CUMPLIMIENTO DE UN HORARIO DE TRABAJO QUE PREVIAMENTE SE LE HUBIERA SEÑALADO”.

Y, al contestar el hecho 1.13, la parte convidada a la causa lo negó “porque el trato no fue discriminatorio, por el contrario el demandante fue ampliamente beneficiado recibiendo SIMULTÁNEAMENTE pagos del HOSPITAL INFANTIL y salarios de la UNIVERSIDAD DE CALDAS”.

Lejos de derruirse, esta confesión de la parte demandada se encuentra fortalecida con los dichos de Jaime Raúl Duque Quintero (fl. 140 vta.), Antonio Duque Quintero (fl. 123 fte. y vta.), José Miguel Cárdenas Muñoz (fl. 130 vta.) y Oscar Salazar Gómez (fl. 136 fte.), quienes coinciden en afirmar que los turnos de disponibilidad que desarrollaba el demandante en el Hospital Infantil Universitario “Rafael Henao Toro” de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, no hacían parte del convenio docente asistencial aludido, como que se prestaban en horas no cubiertas por éste.

En ese sentido, los testimonios de Luz Helena López Ríos (fl. 126 fte.) y Hernán Correa López (fl. 129 vta.), al decir que los turnos de disponibilidad ejecutados por el promotor de la litis formaban parte del convenio docente asistencial, chocan abiertamente con la confesión de la demandada y las declaraciones ya mencionadas, por lo que su credibilidad se ve seriamente comprometida, pues se muestran insulares y nada consistentes si se los compara con aquel conjunto probatorio, coherente y convincente.

Por consiguiente, al no separar esas dos relaciones jurídicas –la docente asistencial y la de turnos de disponibilidad en urgencias-, pregonadas por el demandante, aceptadas por la invitada al plenario y corroboradas por cuatro de las personas que testimoniaron en el curso del juicio, es palmar que las deposiciones de López Ríos y Correa López nada aportan a la empresa de establecer si el demandante prestó sus servicios con autonomía e independencia, pues se refieren a un vínculo jurídico totalmente distinto del que admiten los litigantes, no derivado del convenio docente asistencial.

Entonces, queda fuera de toda discusión que el demandante prestó servicios personales en el Hospital Infantil Universitario “Rafael Henao Toro” de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, en ejecución de dos vinculaciones jurídicas distintas, en diferentes lapsos horarios, es decir, en tiempos que no eran concurrentes o simultáneos: una emanada del convenio docente asistencial celebrado entre la Universidad de Caldas y la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas; y otra directa con la última de las personas jurídicas nombradas, para cumplir turnos de disponibilidad en urgencias, en horas no cubiertas por aquel convenio.

Lo que controvierten los contendientes judiciales es la naturaleza jurídica del segundo vínculo: contractual de trabajo, para el demandante; civil, para la demandada.

A propósito, en la respuesta a la demanda se sostiene que los servicios prestados por el actor “nunca los hizo en forma continuada y bajo el cumplimiento de un horario de trabajo que previamente se le hubiera señalado”.

Francamente no es admisible dudar, un ápice siquiera, de la continuidad y regularidad de una relación de trabajo personal que, como luego se explicará en el punto que atañe a la determinación de sus extremos temporales, no fue efímera ni fugaz, sino, antes por el contrario, duradera y prolongada.

Tampoco resulta cierto que las labores ejecutadas por el demandante nunca estuvieron sujetas a un horario de trabajo previamente señalado, porque la fijación y distribución de los turnos de disponibilidad las hacía el jefe de servicios de cirugía pediátrica “con el visto bueno de la dirección del hospital infantil”, como lo señala Antonio Duque Quintero (fl. 124 fte.); o el coordinador o jefe, lo que “debería ser aprobado por la dirección científica del Hospital Infantil”, conforme al dicho de Oscar Salazar Gómez (fl. 136 fte.); o el “coordinador de cirugía, de anestesia, quien es el encargado directo de diligenciar los turnos”, según Jaime Duque Quintero (fl. 139 vta.).

Sobre la mecánica misma de los turnos de disponibilidad, los autos enseñan que “es estar disponible para el momento en que uno reciba la llamada y que requieran su presencia inmediatamente acuda al Hospital Infantil” (José Miguel Cárdenas Muñoz -fl. 131 vta.-); “lo que quiere decir que debíamos estar prestos a atender todas las urgencias quirúrgicas pediátricas de nuestra especialidad en el momento en que requerían” (Oscar Salazar Gómez -fl. 135 vta.-); “debíamos responder lo más pronto posible la llamada y acudir según la urgencia en el tiempo requerido (Oscar Salazar Gómez -fl. 136 fte.-); “hacíamos unos turnos de disponibilidad que nos obligábamos a estar pendientes, a través del teléfono, de las cirugías que fueran pasadas al quirófano del Hospital Infantil” (Jaime Duque Quintero (-fl. 139 vta.-); “Cuando yo fui director del Hospital Infantil del año 1994 al 2000 elaboré un reglamento de los turnos de disponibilidad en virtud a que, quien estaba de turno, era responsable de una comunidad y recuerdo muy bien que una de las cláusulas decía que quien en treinta minutos no fuese localizado ante una llamada del Hospital Infantil, se consideraba que no estaba haciendo turno” (Jaime Duque Quintero -fl. 139 vta.-).

Sin duda, la disponibilidad –que comporta que una persona esté lista, pronta o presta- para atender las urgencias quirúrgicas cuando se le requería, estando de turno, revela que el demandante no prestaba sus servicios de manera independiente o autónoma. Ello se evidencia aún más si se para mientes en la existencia, durante un largo período, de una reglamentación de los turnos de disponibilidad en la institución hospitalaria donde laboraba el actor.

Bien vale la pena señalar que el testimonio de Ricardo Castaño Osorio (fls. 136 vta. y 137 fte. y vta.) no suministra luces sobre el modo en que el promotor de la litis ejecutó sus servicios personales, por lo que ningún servicio presta en la tarea de formar convencimiento sobre un trabajo autónomo o independiente, sin subordinación jurídica.

Al responder el hecho 1.6 del libelo, la parte demandada, a la par de sostener que el promotor de la litis no cumplía órdenes, afirmó que “es obvio y natural que como contratista de la institución sí se le señalaran unas políticas que debía cumplir para la mejor prestación del servicio” (fl. 71).

No se explican en qué consistieron tales políticas, a efectos de establecer si se corresponden o no con una relación de trabajo personal autónoma e independiente. Es más, si esas políticas debían ser cumplidas, es una circunstancia que descarta la presencia de una vinculación de tal índole, porque no puede considerarse autónomo e independiente a quien está obligado a cumplir directrices, orientaciones o “políticas”, en tanto que denota que quien recibe los servicios dispone, sin resistencia de quien los presta, todo lo atinente al modo, tiempo, lugar y cantidad de trabajo.

El interrogatorio que absolvió el demandante no da cuenta de alguna declaración de éste que dé margen a considerar que hubo autonomía o independencia en la ejecución de sus labores (fls. 105 a 108).

El documento de folio 26, de fecha 4 de octubre de 2000, dirigido por Jaime Raúl Duque Quintero, Director Científico del Hospital Infantil Universitario “Rafael Henao Toro”, a Norman Ramírez Yusti, en su condición de Cirujano Pediatra de la misma institución hospitalaria, reza:

“A pesar de los múltiples llamados a los Médicos especialistas que laboran en el Hospital Infantil, en los últimos meses se han acrecentado las glosas de las EPS y ARS por falta de firma de dichos Profesionales en las Hojas de Ordenes Médicas, Evoluciones y de Resuménes (sic) finales. Sino (sic) existe dicha firma las Entidades de Salud no reconocen ni la estancia, ni los medicamentos que allí aparezcan formulados.

“Le estoy anexando fotocopia de los (sic) fallas que se han encontrado en las revisiones de Historias Clínicas efectuados (sic) por los Auditores Médicos del Hospital y Externos.

“Cuando el Hospital compruebe que una glosa ha sido por descuido, negligencia o desidia del Profesional se verá obligado a cobrarla al respectivo funcionario de la Salud.

“Le hago un llamado para que con nuestra responsabilidad y pertenencia por la Institución salvemos al Hospital y aportemos con nuestro esfuerzo la consecución de los dineros en forma oportuna”.

Y en el documento de folio 28, de fecha 15 de agosto de 2001, dirigido por Carlos Humberto Orozco Tellez, Director Científico del Hospital Infantil Universitario “Rafael Henao Toro”, a los doctores Oscar Salazar Gómez y Norman Ramírez Yusti, se lee:

“Se ha recibido queja verbal a través del Departamento de Enfermería acerca de la forma en que se hicieron las observaciones a la gestión de la Enfermera Olga Inés Hoyos Zuluaga, durante una ronda Docente Asistencial, en presencia de estudiantes, al parecer irrespetando la intimidad y la forma como se debe hacer una observación entre compañeros de trabajo.

“Citando el artículo 45 de la Ley de Etica Médica (ley 23 de 1981), atentamente, les solicito evaluar lo sucedido para conceptualizar los hechos y continuar con la evaluación del caso que esta Dirección ha iniciado.

“Se transcribe el texto del Artículo 45 para su estudio, esperando respuesta a la inquietud planteada ‘El médico funcionario guardará por sus colegas y personal paramédico subalterno, la consideración, aprecio y respeto que se merecen, teniendo en cuenta su categoría profesional, sin menoscabo del cumplimiento de sus deberes como superior”.

Los llamados de atención, las advertencias y la amenaza de imposición de una sanción, que aparecen registrados en estos dos escritos, no se compadecen con una prestación de servicios independiente o autónoma, en cuanto que traducen una ordenación imperativa en torno al modo en que debe desarrollarse la actividad personal, que resultan ser más propias de una relación subordinada de trabajo.

El documento que obra a folios 23 a 25 recoge las decisiones gerenciales respecto a la contratación del Equipo del Departamento de Cirugía. Ahí se fija la intensidad horaria y el salario de los cirujanos pediatras, entre los que se cuenta Norman Ramírez Yusti (a quien se le asignan 2 horas, un salario básico de $539.878,oo y un complemento de $662.577) y se expresa que la distribución de los turnos de disponibilidad “fue acordada con la Dirección Científica y el Jefe del Departamento de Cirugía”.

Antes que revelar signos de autonomía e independencia, esta documental muestra una conducta propia de un empleador que determina la jornada de trabajo y el salario de su trabajador, esto es, contiene la expresión de órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, que se corresponden, a plenitud con la subordinación jurídica que distingue al contrato de trabajo.

Con base en los certificados de retención en la fuente, que corren a folios 6 a 9 y 11 a 18, no puede alcanzarse convicción de haberse prestado servicios personales, por parte del demandante, en forma autónoma e independiente. En verdad, sólo prueban la retención en la fuente efectuada por pagos que se le hicieron a Norman Ramírez Yusti.

Los documentos de folios 52 a 70 simplemente prueban los pagos que se realizaron al demandante, por concepto de turnos y de servicios profesionales como cirujano o en cirugía. Nada demuestran sobre la manera como se desarrolló en la realidad la relación de trabajo.

Respecto de la razón de ser de las facturas de venta de folios 64 a 70, el promotor de la litis manifestó: “en principio y por el poco número de funcionario creo que era simplemente una relación de dichos empleados, posteriormente hubo una época donde de (sic) firmaban nóminas y mensualmente, tanto los médicos como el personal paramédico, teníamos que hacer ‘cola’ para firmar la nómina y recibir el cheque, de esto puede ser hace quince años. En ese entonces el hospital daba en época de navidad algo que llamaba prima y primita, la prima era un aporte en dinero y la primita era una caja de galletas con vino. Al cambiar las relaciones laborales y aparece la apertura económica la mayoría de las instituciones optaron por cambiar las vinculaciones con sus empleados y el hospital, entonces, nos exigió que deberíamos elaborar formatos de factura y así efectuar los cobros por los servicios que veníamos prestando, esto fue por ahí en el año de 1993, algo así” (fl. 108 fte.)

Esta explicación se encuentra corroborada por Antonio Duque Quintero, quien, en la declaración que rindió, dijo: “Durante muchos años firmábamos una nómina, alrededor de la década del 90 segunda parte ya fue mediante pago, nosotros pasábamos una cuenta y con esta nos reconocían hasta la época actual en que el hospital infantil efectuó los convenios de prestación de nuestros servicios a través de una coop (sic) de profesionales” (fl. 124 vta.)

La documental de folios 20 y 21 se refiere a “la actividad Docente-asistencial y así el compromiso que tiene el Hospital con la Universidad se cumpla adecuadamente”. Atrás se dejó expuesto que la relación de trabajo personal que se controvierte en esta causa procesal nada tiene que ver con la derivada del Convenio Docente-Asistencial celebrado entre la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, y la Universidad de Caldas.

En la contestación a la demanda, la parte demandada asevera que el promotor de la litis, en su condición de médico especialista, le prestó servicios simultáneamente a diversos centros hospitalarios en Manizales, como el Instituto de Seguros Sociales, el Hospital Santa Sofía, el Hospital de Caldas, la Clínica de la Policía Nacional y la Clínica Manizales, al igual que en su propio consultorio. Sobre esa base se pregunta ¿Cuándo, cómo y en que horario podía atender el médico demandante sus servicios personales en el Instituto de Seguros Sociales, en la Clínica de la Policía y en su propio consultorio particular “si estaba laborando de tiempo completo en el Hospital Infantil”?

Al respecto, cabe señalar, de una parte, que no está demostrado que el demandante hubiese prestado servicios al Instituto de Seguros Sociales (fl. 89), al Hospital de Caldas (fl. 99), a la Clínica de Manizales y a la Clínica de la Policía Nacional (fls. 352 y 353), para la época en que trabajó para la invitada al plenario. Sólo está acreditado que lo hizo para el Hospital Santa Sofía “bajo la modalidad de DELEGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, además como aporte personal a los servicios ofrecidos en el Hospital”.

De otro lado, debe observarse que, jurídicamente, es posible la coexistencia de relaciones de trabajo personal, siempre que no sean totalmente concurrentes. Recuérdese que está acreditado que el demandante laboró al servicio de la demandada en el cumplimiento de turnos de disponibilidad en urgencias, en horas no cubiertas por el convenio docente-asistencial celebrado entre la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, y la Universidad de Caldas.

Las documentales de folios 100 a 103 acreditan que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales autorizó al demandante la numeración de facturas de venta. Ellas no prueban cómo se desarrollaron los servicios prestados por el actor.

Adicionalmente, la existencia de las facturas de venta fue justificada por el demandante (fl. 108 fte.), lo que fue corroborado por Antonio Duque Quintero (124 vta.), como ya se explicó arriba.

Los documentos de folios 188, 190, 193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 228, 231, 234, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264 y 312 demuestran simplemente pagos hechos al actor, por concepto de turnos realizados.

A nóminas de empleados (en las que figura Norman Ramírez Yusti), que registran turnos y sueldos, corresponden las documentales de folios 290, 293, 302, 307, 312, 317, 397 y 398.

Conforme al acta de inspección judicial, el demandante recibió pagos por concepto de prima de servicios en 1971, 1972, 1973 y 1975, y por concepto de prima especial de navidad en 1971 y 1975 (fls. 360 vta. y 361 fte.).

Cuanto a los contratos de prestación de servicios (fls. 364 a 383), se advierte que se celebraron a partir del 1 de febrero de 1998, de suerte que cubre apenas un período –significativamente corto, si se le enfrenta con la totalidad del tiempo servido por el demandante-.

Su sola celebración no es suficiente para probar que el demandante prestó sus servicios de manera autónoma e independiente. En verdad, hay prueba buena que descarta autonomía e independencia y que proclama, por el contrario, subordinación jurídica, en la ejecución de las labores.

Una conclusión fluye espontánea: la parte demandada no desvirtuó la presunción de existencia de contrato de trabajo, sustentada en la demostración de la relación de trabajo personal.

3. El examen de la prueba documental incorporada al expediente (folios 6 a 18, 23 a 28, 52 a 70, 146, 188, 190, 193, 196, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217, 220, 223, 226, 228, 231, 234, 237, 240, 243, 246, 249, 252, 255, 258, 261, 264, 265, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 290, 292, 293, 295, 296, 298, 301, 302, 304, 305, 307, 309, 311, 314, 316, 317, 318, 321, 322, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 333, 335, 337, 338, 340, 341, 343, 345, 346, 348, 364 a 383, 397 y 398) y de las actas que registran la inspección judicial practicada en el curso del proceso (folios 142, 143, 357 a 362 y 387 a 397) evidencian que el demandante prestó servicios personales al demandado durante los siguientes períodos:

Del 1 de junio de 1971 al 31 de diciembre de 1973;

del 1 de enero de 1975 al 31 de mayo de 1978;

del 1 de julio de 1978 al 31 de marzo de 1983;

del 1 de junio de 1983 al 30 de junio de 1984;

del 1 de septiembre de 1984 al 31 de diciembre de 1985;

del 1 de abril de 1986 al 31 de diciembre de 1993;

y del 1 de febrero de 1998 al 30 de mayo de 2002.

Laboró, en consecuencia, durante 25 años y 3 meses. Es importante anotar que a 1 de abril de 1994, fecha en que entró a regir el sistema general de pensiones establecido por la Ley 100 de 1993, llevaba 20 años y 11 meses de servicios.

4. De conformidad con los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, las acciones que emanan de las leyes sociales prescriben en tres (3) años, contados desde que la obligación correspondiente se hizo exigible; y el simple reclamo escrito del trabajador recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinados, interrumpirá la prescripción, por una sola vez, por un lapso igual.

Pero el reclamo escrito, con virtud para interrumpir la prescripción, no puede hacerse en forma abstracta, indefinida o indeterminada, como solicitar el pago de los derechos laborales o el reconocimiento de prestaciones sociales o la satisfacción de las indemnizaciones legales o convencionales o el otorgamiento de los descansos obligatorios.

De tal suerte que reclamaciones genéricas, abstractas, indefinidas o indeterminadas carecen de eficacia para interrumpir la prescripción, desde luego que no permiten conocer, de manera concreta y determinada, el derecho pretendido.

Siempre debe individualizarse y precisarse el derecho reclamado. Por ejemplo, solicitar el pago de cesantía, prima de servicios, vacaciones, indemnización por despido injusto, indemnización moratoria, pensión de jubilación, pensión de vejez, etc.

Conviene destacar que si bien es cierto que la redacción del escrito que registre el reclamo del trabajador no exige solemnidad alguna, no es menos exacto que debe contener el señalamiento concreto del derecho, concepto o beneficio recabado.

Al punto, la Corte, en sentencia del 29 de septiembre de 1961, explicó:

“Son varios los derechos que emanan del contrato laboral, y como lo ordinario y corriente es que el patrono lo satisfaga al expirar el vínculo, para el evento de alguno quede sin cancelar o de que no hayan sido cubiertos en su totalidad, el canon legal exige que el reclamo escrito especifique las deudas pendientes. El mismo requisito debe cumplirse para el caso de que ninguna de las obligaciones haya sido cancelada (…). Determinar los derechos objeto del reclamo, como lo manda el presentado artículo 489, significa hacer su relación, según la aceptación gramatical del verbo, pues el vocablo expresa esta idea: ‘fijar los términos de una cosa’. La frase ‘prestaciones sociales’ es indeterminada, pues se ignora si comprende todas las que establece la ley del trabajo o sólo parte de ellas” (Las negrillas pertenecen al texto).

Y, en sentencia del 1 de diciembre de 1988 (Rad. 2.669), adoctrinó que “…se trata de que el reclamante precise o especifique adecuadamente el derecho impetrado de modo que, por ejemplo, no es aceptable que pida el genero: ‘Prestaciones sociales’ sino la especie: ‘Cesantía’.

El escrito de folios 30 y 31, recibido el 2 de septiembre de 2003, sólo individualiza o concreta la pensión de jubilación, de manera que no tiene la virtud de interrumpir la prescripción respecto de los derechos laborales pedidos en la demanda –distintos de la pensión de jubilación-, esto es, cesantía, intereses de cesantía, prima de servicios, vacaciones y salarios moratorios.

En efecto, en ese escrito se lee:

“En el presente memorial de reclamación administrativa, solicito el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y la pensión de jubilación a que tengo derecho por haber laborado personalmente y en forma permanente, bajo la continuada subordinación o dependencia y cumpliendo las órdenes que de modo particular me impartían, durante más de treinta años”.

De tal suerte que la prescripción sólo vino a ser interrumpida con la presentación de la demanda, que lo fue el 25 de mayo de 2004 (folio 42), en atención a que el auto admisorio de la demanda del 31 de mayo de 2004, notificado al demandante por anotación en estado el 1 de junio, se notificó a la parte demandada el 4 de junio de la misma anualidad. Todo ello conforme a lo estatuido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento del trabajo y de la seguridad social, gracias a lo dispuesto en el artículo 145 del estatuto de la materia.

En ese sentido, todos los derechos laborales exigibles del veinticuatro (24) de mayo de dos mil uno (2001) hacia atrás se encuentran prescritos.

Importa advertir que, según reiterada y pacífica orientación jurisprudencial, la pensión de jubilación, por ser un derecho de tracto sucesivo, vitalicio y transmisible por causa de muerte, no prescribe, y que la prescripción opera sólo respecto de las mesadas pensionales.

También cumple precisar que esta Sala de la Corte, al cambiar su criterio y sentar una nueva postura, en sentencia del 24 de agosto de 2010 (Rad. 34.393), sostiene que “mientras esté vigente el contrato de trabajo, no se puede hablar de prescripción de la cesantía como derecho social”, por lo que, a pesar del régimen de liquidación anual introducido por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el conteo de la prescripción de la cesantía se inicia a partir del momento de la terminación del contrato de trabajo, “que es cuando verdaderamente se causa o se hace exigible tal prestación social, en los términos del artículo 249 del C. S. del T.”.

Igualmente, conviene apuntar que, respecto de la prescripción de las vacaciones, la Corte, en sentencia del 18 de octubre de 1985 (Rad. 9.138), explicó:

“El art. 187 prevé que todas las vacaciones debe concederlas el patrono de oficio o a petición del trabajador ‘a más tardar dentro del año subsiguiente’ o sea dentro del año que sigue a aquél en que las vacaciones ya causadas deben disfrutarse en tiempo, es decir, el que sigue a la anualidad en que por haberse trabajador de antemano en un año completo se adquiere el derecho al descanso remunerado.

“De otra suerte, si tal no hubiera sido la previsión del legislador, habría empleado la expresión ‘año siguiente’ sin añadirle las palabras ‘a más tardar’. De donde se concluye que la exigibilidad del derecho a disfrutar de unas vacaciones por haber trabajado durante un año, sólo comienza a contarse para efectos de la prescripción desde el vencimiento de los dos años posteriores a aquél en que se configuró el derecho a disfrutarlas en tiempo”.

5. Se procede, entonces, a liquidar los derechos laborales reclamados, atendida, desde luego, la prescripción que se consumó, conforme quedó dicho en precedentes líneas.

Cesantía de 1998 $ 3’666.666,66

(1 de febrero a 31 de diciembre)

Cesantía de 1999 $ 2’631.526,oo

Cesantía de 2000 $ 3’200.000,oo

Cesantía de 2001 $ 3’200.000,oo

Cesantía de 2002 $ 1’333.333,33

(1 de febrero a 30 de mayo)

TOTAL $14’031.525,99

Intereses de cesantía 2001 $ 384.000,oo.

Intereses de cesantía 2002 $ 66.666,66

(1 de enero a 30 de mayo)

TOTAL $ 450.666,66

Prima de servicios del primer semestre de 2001 $1’600.000,oo

Prima de servicios del segundo semestre de 2001 $1’600.000

Prima de servicios del primer semestre de 2002 (1 de enero a 30 de mayo) $1’333.333,33

TOTAL $4’533.333,33

Vacaciones compensadas en dinero, correspondientes al período 1 de febrero de 1999 a 31 de enero de 2000 $1’600,000,oo.

Vacaciones compensadas en dinero correspondientes al período 1 de febrero de 2000 a 31 de enero de 2001 $1’600.000,oo.

El promotor de la litis, conforme al artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 14 del Decreto 2351 de 1965, no tiene derecho a que se le compensen las vacaciones por el período comprendido del 1 de enero al 30 de mayo de 2002, porque no sobrepasó el lapso de seis (6) meses. Para esa época no se había declarado la inexequibilidad de esa exigencia de labores por un término determinado.

6. Cuando el demandante ingresó al servicio de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, el 1 de junio de 1971, ya existía la obligación legal de afiliación de los trabajadores al régimen de seguridad social en pensiones, que para ese entonces era administrado por el Instituto de Seguros Sociales.

No obstante existir dicho imperativo, el empleador dejó desprotegido al actor. Por consiguiente, con arreglo a los artículos 70 del Acuerdo 044 de 1989 (aprobado por el Decreto 3063 de la misma anualidad) y 41 del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 750 del mismo año), está obligado a reconocerle las prestaciones que el Instituto de Seguros Sociales le hubiese otorgado al trabajador, en el caso de que la afiliación se hubiese efectuado.

Así la ha adoctrinado esta Corte. Por ejemplo, en sentencia del 20 de abril de 2010 (Rad. 37.173), expresó:

“En casos similares al que nos ocupa, en los cuales el empleador omitió la afiliación del trabajador para tales contingencias, esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse. Verbigracia en sentencia del 27 de enero de 2000 radicado 12336, expresó:

“Independientemente de las consideraciones que se puedan hacer sobre la subrogación pensional en los eventos de inscripción tardía o falta de afiliación al seguro social, la norma aplicable al presente caso era el artículo 70 del Acuerdo 044 de 1989 (aprobado por decreto 3063 del 29 de diciembre de ese año), en tanto esa norma dispone de manera clara que en eventos como el sub lite cuando el patrono “…no hubiere inscrito a sus trabajadores estando obligado a hacerlo, deberá reconocerles… las prestaciones que el ISS les hubiere otorgado, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.” O sea, que una de las consecuencias que le acarrea al empleador la falta de afiliación de uno o varios de sus empleados es que deberá reconocer él directamente la prestación, pero no las consagradas en el C. S. del T., como pretende el impugnante, sino aquellas que el ISS le hubiera reconocido, esto es, pensión de vejez al cumplir 60 años de edad, que es lo que exactamente expresa esa disposición. (…).” (Resalta la Sala).

“Así mismo en la sentencia del 8 de junio de 2000 radicado 13724, reiterada en la del 30 de agosto de 2005 radicado 21378, se dijo:

“En el régimen tradicional del ISS, las consecuencias de las omisiones en las obligaciones de afiliación y cotización han estado plasmadas en diversas disposiciones, entre otras las siguientes:

“2.1-. El artículo 8º del Acuerdo 189 de 1965 –reglamento original de inscripciones, aportes y recaudos para el seguro de invalidez, vejez y muerte-, aprobado por el Decreto 1824 de 1965, prescribía que si la mora del patrono impedía conceder las prestaciones al asegurado, éstas serían a cargo del empleador, mientras subsistiera el incumplimiento del deber de cotizar.

“2.2-. Posteriormente, los artículos 14 y 67 del Decreto 2665 de 1988, que contenía el Reglamento General de Sanciones del ISS, dispusieron que la mora en el pago de las cotizaciones daba lugar a una sanción del 2% de los aportes adeudados, sin perjuicio del pago de los intereses moratorios a razón del 2.5% mensual sobre los aportes insolutos. A su turno, el artículo 19 ibídem, denominado “no afiliación” prescribió que los empleadores que no inscriban a sus trabajadores o pensionados en el término reglamentario, serán sancionados por el Instituto, con una multa equivalente a dos veces el valor de los aportes que se hubieren causado en caso de afiliación, y las prestaciones causadas con anterioridad a la afiliación serán de cargo de los patronos en los mismos términos en que el ISS las hubiere otorgado.

“2.3-. Al año siguiente se expidió el reglamento general de registro, inscripción, afiliación y adscripción a los seguros sociales obligatorios, por medio del Acuerdo 044 de 1989 -aprobado por el Decreto 3063 de ese mismo año-, que en su artículo 7º previó que la afiliación al régimen de seguros sociales obligatorios “sólo produce efectos hacia el futuro”, a partir de la fecha en que el ISS la efectúa. Conforme al artículo 25 del mismo Acuerdo, los empleadores están obligados con el ISS “a inscribir a sus trabajadores en forma simultánea con su vinculación laboral” (ordinal 1º); “a cancelar oportunamente los aportes patrono-laborales y demás sumas que adeude al ISS según los reglamentos” (ordinal 7º) y “a reconocer a los afiliados las prestaciones de los Seguros Sociales Obligatorios, cuando el ISS no esté obligado a hacerlo por no haber dado cumplimiento el patrono a lo previsto en los respectivos Reglamentos” (ordinal 11). Además, con arreglo al artículo 70 ibídem, el empleador que no hubiere inscrito al ISS a sus trabajadores, estando obligado a hacerlo, deberá reconocerle a ellos y a los derechohabientes, las prestaciones que el ISS les hubiere otorgado en el caso de que la afiliación se hubiere efectuado, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Y el Instituto, sólo es responsable de las prestaciones económicas derivadas del seguro de invalidez, vejez y muerte a partir de la fecha de la inscripción, y el patrono responde por las prestaciones causadas con anterioridad a tal fecha en los términos señalados en el artículo anterior, tal como lo dispone expresamente el artículo 71 ejusdem.

“2.4-. Por último, el artículo 28 del Decreto 692 de 1994, dispuso que sin perjuicio de las demás sanciones que pueden imponerse por la demora en el cumplimiento de las obligaciones patronales de descuento salarial y pago de cotizaciones, en el caso de que éstas sean extemporáneas el empleador debe cancelar intereses de mora a la tasa vigente para la mora en el pago de impuesto de renta y complementarios.

“3-. Como el demandante cumplió los 60 años de edad en el mes de febrero de 1997, en principio su pensión está regulada por la Ley 100 de 1993; mas teniendo en cuenta que cuando empezó a regir esta Ley, esto es, el primero de abril de 1994, ya tenía más de 40 años de edad, es beneficiario del régimen de transición, y específicamente en cuanto a edad, número de semanas cotizadas y monto de la pensión, contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

“Dicho Acuerdo, en el artículo 12 mantuvo la posibilidad de acceder a la pensión de vejez con 500 semanas de cotización siempre y cuando ellas hubiesen sido sufragadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas reglamentarias necesarias para acceder a esa prestación.

“4-. En el régimen de seguridad social actual es regla general que las pensiones reguladas por ella sean cubiertas por los entes gestores especializados en la administración del Sistema General. Empero, hay casos excepcionales en que ese postulado no se cumple, debido fundamentalmente al incumplimiento patronal definitivo del deber de afiliar a los trabajadores incluidos en el artículo 15 como asegurados obligatorios.

“La afiliación, es un acto condición, mediante el cual una persona natural se incorpora al Sistema General de Pensiones por la aceptación del ente gestor de la solicitud de inscripción y queda sometida en sus derechos y obligaciones al conjunto normativo contemplado en la extensa regulación de ese componente de la seguridad social.

“Cuando el asegurado es un trabajador dependiente, uno de los deberes fundamentales de su empleador, como responsable de las cotizaciones, es el de consignar el monto de éstas en su valor correcto en el respectivo ente administrador de pensiones, con base en el salario real que aquel devengue, que en el caso de trabajadores particulares es el indicado en el código sustantivo del trabajo.

“Es incontrovertible que en el primer contrato de trabajo que vinculó a las partes no se hizo oportunamente la afiliación del demandante, sino un tiempo después, pero de ahí en adelante siguió cumpliendo la demandada con esta obligación durante un apreciable transcurso de la relación de trabajo.

“5-. Importa precisar entonces que no son idénticas las consecuencias de la afiliación tardía, efectuada poco tiempo después de la iniciación del vínculo, de la abstención total del empleador de la obligación de inscripción. El ordenamiento positivo colombiano actual asigna a cargo del empleador la totalidad de la pensión cuando incumple completamente tal deber o cuando el incumplimiento es ostensiblemente tardío, resulta irremediable y priva al afiliado de la pensión que habría devengado de no darse él. (Negrilla fuera de texto).

“Conviene así mismo hacer notar que no es igual la solución frente a la normatividad anterior al Acuerdo 044 de 1989, porque conforme a la jurisprudencia de la Corte, la reglamentación precedente ‘legitimaba al trabajador a reclamar la indemnización de perjuicios que se originara por tal omisión y, después de que empezó a regir esa normatividad, el empleador es responsable directo de aquellas prestaciones que le hubiesen correspondido por esa institución de seguridad social de haberse producido su afiliación.”

“Y en sentencia del 8 de febrero de 2006 radicado 26522, precisó:

“No es tema de discusión, que JOSE ADOLFO VARGAS laboró para la empresa BOGOTANA DE LIMPIEZA LTDA. en los periodos comprendidos entre el 4 de octubre de 1990 y el 15 de marzo de 1993 y entre el 1º de mayo de 1993 y el 25 de noviembre de 1994 (folio 145); que la empleadora en el último vínculo laboral lo afilió al Instituto de Seguros Sociales el 21 de enero de 1994 (ibídem), es decir, 8 meses y 20 días después del inicio de la relación de trabajo; que el actor fue declarado inválido a partir del 11 de marzo de 1994 (folios 37, 39, 111 y 113); que el último salario devengado ascendió a $98.700.00; que dentro de los seis años anteriores al 11 de marzo de 1994- fecha de la estructuración de la invalidez- el actor tenía cotizado al Instituto de Seguros Sociales en invalidez, vejez y muerte un número de 133,9999 semanas (folio 183).

De manera que resulta evidente que Bogotana de Limpieza Ltda. afilió al actor al Instituto de Seguros Sociales, para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivientes en forma extemporánea, por lo que, corresponde, entonces, determinar las consecuencias jurídicas de dicho incumplimiento legal, teniendo en consideración la norma vigente en la fecha de la estructuración de la invalidez - 11 de marzo de 1994-, la cual era el Acuerdo 044 de 1989, aprobado por el Decreto 3063 de la misma anualidad-.

Esta regulación consagra el reglamento general de registro, inscripción, afiliación y adscripción a los seguros sociales obligatorios, que en su artículo 7º establece que la afiliación al régimen de seguros sociales obligatorios “sólo produce efectos hacia el futuro”, a partir de la fecha en que el ISS la efectúa. Por su parte el artículo 25 del mismo Acuerdo, dice que los empleadores están obligados con el ISS “a inscribir a sus trabajadores en forma simultánea con su vinculación laboral” (ordinal 1º); “a cancelar oportunamente los aportes patrono-laborales y demás sumas que adeude al ISS según los reglamentos” (ordinal 7º) y “a reconocer a los afiliados las prestaciones de los Seguros Sociales Obligatorios, cuando el ISS no esté obligado a hacerlo por no haber dado cumplimiento el patrono a lo previsto en los respectivos Reglamentos” (ordinal 11).

Igualmente, el artículo 71 ibídem, que remite al 70 instituye que el empleador que no hubiere inscrito al ISS a sus trabajadores, estando obligado a hacerlo, deberá reconocerle a él y a los derechohabientes, las prestaciones que el ISS les hubiere otorgado en el caso de que la afiliación se hubiere efectuado, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Y el Instituto sólo es responsable de las prestaciones económicas derivadas del seguro de invalidez, vejez y muerte a partir de la fecha de la inscripción, y el empleador responde por las prestaciones causadas con anterioridad a tal fecha en los términos señalados en el artículo anterior.

Así las cosas, por regla general y bajo ésta normativa, el Instituto de Seguros Sociales debía asumir las prestaciones del régimen de seguridad social, salvo, entre otras circunstancias, cuando el empleador incumple con el deber de afiliar a sus trabajadores en forma oportuna y con ello los priva de recibir las prestaciones propias del mismo sistema.

Cuando el asegurado es un trabajador dependiente, uno de los deberes fundamentales de su empleador, como se dijo, es el de inscribirlo al Instituto de Seguros Sociales en forma simultánea con su vinculación laboral.

Es incontrovertible que en el segundo contrato de trabajo que ató a JOSE ADOLFO VARGAS con BOGOTANA DE LIMPIEZA LTDA. no se hizo oportunamente la afiliación del demandante, sino un buen tiempo después, dado que la relación laboral se inició el 1º de mayo de 1994 y la inscripción se efectuó el 21 de enero de 1994, vale decir, 260 días con posterioridad.

Ahora bien, como quedó asentado, el demandante dentro de los seis años anteriores a la fecha de la estructuración de su invalidez –11 de marzo de 1994- tenía cotizado un número de 133,9999 de semanas, que sumadas a las 37,1428 semanas que el empleador no cotizó, por no haberlo afiliado en tiempo al I.S.S., arroja un gran total de 171,1427 semanas, suficientes para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 para haber accedido a la pensión por invalidez; dice el precepto: “Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones (...) b) haber cotizado para el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez”.

De modo que, BOGOTANA DE LIMPIEZA LTDA. con la afiliación extemporánea de JOSE ADOLFO VARGAS al ente de seguridad social, impidió que el Instituto de Seguros Sociales le reconociera y pagara la pensión de invalidez, lesionando los derechos del trabajador, por lo que el ordenamiento positivo bajo análisis, determina a cargo del empleador la totalidad de la pensión cuando incumple completamente tal deber o cuando el incumplimiento es manifiestamente tardío, resulta irremediable y priva al afiliado de la pensión que habría devengado de no darse él, como efectivamente aquí ocurrió.

“A la vista de lo precedente, se condenará a la empresa BOGOTANA DE LIMPIEZA LTDA al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, a partir del 11 de marzo de 1994 en adelante, fecha en la que se produjo tal estado, en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual, esto es, $98.700.00 mensuales, junto con las mesadas adicionales de ley y los incrementos anuales legales correspondientes.”

7. Conforme al documento de folios 110 y 111, la Universidad de Caldas reconoció pensión de jubilación a Norman Ramírez Yusti, a partir del 20 de diciembre de 1999, mediante Resolución n.º 00280 del 23 de diciembre de esa misma anualidad.

Aquí y ahora viene a propósito precisar que, antes de la vigencia del sistema pensional contemplado por la Ley 100 de 1993, era jurídicamente posible que una misma persona pudiese disfrutar de la pensión de jubilación oficial y de la pensión de vejez del Instituto de Seguros Sociales, por tener origen en el trabajo a diferentes empleadores, con distinta naturaleza jurídica, uno oficial y el otro privado, en períodos distintos, que no eran totalmente concurrentes.

En sentencia del 12 de agosto de 2009 (Rad. 35.374), en que se rememora otra anterior, la Corte sostuvo:

“Sin duda, con la modificación legislativa introducida al régimen de la denominada pensión sanción por el antes citado artículo 37 de la Ley 50 de 1990, la circunstancia de que el trabajador tuviera debidamente cubierto el riesgo de vejez siguió siendo factor determinante para establecer el surgimiento del derecho a esa prestación, como con acierto lo tomó en consideración el Tribunal al acudir al criterio expuesto por esta Sala sobre el particular en las sentencias que transcribió ese fallador.

“En esencia, lo que inspiró la regulación dispuesta por la Ley 50 de 1990, reiterada en esa parte por la Ley 100 de 1993, fue evitar que un trabajador viera frustrado el derecho a la prestación por vejez por el hecho de su despido sin justa causa y, por ello, se partió del supuesto en esa normatividad que ese derecho no se afectaba si el trabajador se encontraba afiliado a la Seguridad Social en pensiones.

“Es claro, no obstante, que el citado artículo no aludió a la situación presentada cuando el trabajador ya gozaba de una prestación por vejez, pero no resulta descabellado entender que, en ese caso, en principio, no surgía el derecho a la pensión restringida, por las razones jurídicas expuestas hasta ese momento por la jurisprudencia.

“Sin embargo, la situación aquí planteada es diferente e importa anotar que esa regla no puede entenderse como absoluta porque su plena aplicación dependía de las particulares circunstancias que surgieran de la situación laboral del trabajador. Y una de esas particularidades, precisamente, fue la que soslayó el Tribunal: que el hecho de haber obtenido el demandante una pensión como docente oficial, no le impedía que obtuviera una pensión de jubilación o de vejez por su trabajo posterior en el sector privado, concretamente para el demandado, quien, en consecuencia, estaba obligado a afiliarlo al Seguro Social.

“No tuvo en cuenta el fallador, entonces, que ese derecho pensional del actor se vio afectado por las circunstancias de su despido sin justa causa cuando contaba con más de 15 años de servicios y por no haber sido afiliado por su empleador, como correspondía, al Instituto de Seguros Sociales para la cobertura del riesgo de vejez.

“En efecto, en condiciones normales el hecho de gozar el trabajador de una pensión de jubilación o de vejez sería razón suficiente para negar la procedencia del derecho a la pensión sanción, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita. Pero ello no puede entenderse así cuando el trabajador, por razón de los servicios prestados al empleador que sin justa causa lo despide, de todos modos tiene derecho a una pensión de vejez, en este último caso en el evento de haber sido afiliado al Seguro Social oportunamente, por no existir una incompatibilidad para gozar simultáneamente de las dos prestaciones, originadas ellas, desde luego, en el trabajo a diferentes empleadores con distinta naturaleza jurídica, uno oficial y el otro privado, y en épocas que no sean totalmente concurrentes.

“Importa anotar que sobre el tema de la compatibilidad de pensiones de vejez del Seguro Social y de jubilación del sector oficial, antes de la vigencia del sistema pensional consagrado en la Ley 100 de 1993, esta Sala de la Corte, en sentencia de 27 de enero de 1995, radicación 7109, expresó lo que a continuación se transcribe:

“Es asunto aceptado por las partes que el demandante viene pensionado por la Caja Nacional de Previsión, Resolución # 6373 de octubre de 1967, por haber laborado más de 20 años al servicio del Estado Colombiano. (hecho 7 de la demanda inicial, folio 2 y respuesta al mismo, folio 21). Igualmente aceptan que el reclamante solicitó al I.S.S. el reconocimiento de su pensión de vejez por haber cumplido la edad de 60 años y haber cotizado al citado Instituto más de 500 semanas, el 30 de julio de 1985, la que le fue negada (demanda principal, folios 1 a 3 y su respuesta, folio 21).

“Es innegable que el artículo 64 de la Constitución de 1886, reformado por el artículo 23 del acto legislativo No. 1 de 1936 y hoy con el artículo 128 de la Carta Política, a nadie le permite recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas e instituciones en la que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. En la constitución anterior se entendió como Tesoro Público el de la Nación, los Departamentos y los Municipios; en la de 1991 se agrega el de los entes descentralizados.

“La filosofía del precepto constitucional que no permite la percepción de dos asignaciones del Tesoro Público o que provengan de empresas o de instituciones en que la participación estatal sea principal o mayoritaria, no es otra que la de impedir, por razones de moralidad y decoro administrativos, que los empleados oficiales puedan valerse de su influencia para obtener del Estado una remuneración diferente o adicional a la que perciben como sueldo, sea que tal asignación adicional revista el carácter de honorario, dieta o como quiera denominarse. Pero debe observarse que esa prohibición constitucional no puede extenderse a aquellos casos en los cuales no se vulnera esa norma, que tiende -se repite- a preservar la moral en el servicio público.

“El artículo 47 del D.L. 1650 de 1977 calificó al I.S.S. como Establecimiento Público (hoy Empresa Industrial y Comercial del Estado, artículo 1 D.L. 2148 de 1992). El I.S.S. fue creado por la ley 90 de 1946. En el artículo 16 de la citada ley, se adoptó un sistema de financiación Tripartita; trabajadores, empleadores y Estado. Dicha forma de financiación se varió con el Decreto Ley 433 de 1971, en cuanto a los aportes del Estado, por un "aporte anual que se señalará en los presupuestos de rentas y gastos de la Nación" (Literal e ibídem ). Posteriormente se dictó el decreto ley 1650 de 1977, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la ley 12 de ese mismo año, estableciéndose en el artículo 22 lo siguiente: "De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de enfermedad en general, maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o empleadores aportarán el sesenta y siete por ciento de la cotización total y los trabajadores el treinta y tres por ciento.

“La cotización para el seguro de accidente de trabajo y de enfermedad profesional estará exclusivamente a cargo del patrono o empleador." Puede verse con facilidad, que el aporte del Estado desapareció de la seguridad social (hasta antes de la ley 100 de 1993, expedida en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política).

“Puede decirse, entonces, que el I.S.S. se convirtió en un mero administrador de los dineros que aportaran asalariados y empleadores, con el compromiso de manejarlos; y por consiguiente no puede afirmarse que las pensiones que este otorgue provinieron del Tesoro Público.

“El Consejo de Estado, en fallo del 24 de marzo de 1983 expuso sobre el particular: "...Lo anterior exonera a la Sala de hacer el estudio sobre la naturaleza jurídica de las pensiones de jubilación acordadas por el Instituto de Seguros Sociales, que aunque últimamente configurado por establecimiento público, pagan las jubilaciones con recursos de origen privado, como son las cuotas obrero patronales, pues su financiación tripartita desapareció ante la peregrina tesis de que la mora en el pago extingue la obligación legal. Y no sólo los fondos son de derecho privado sino que los beneficiarios por lo menos en principio son trabajadores particulares."

“Con base en todas las reflexiones que se han dejado expuestas, se tiene que en el sub-exámine, estamos en presencia de dos pensiones completamente diferentes, la que recibe el demandante de la Caja Nacional de Previsión Social y la que reclama ahora del Seguro Social, las que igualmente tienen un origen o concepto distinto, pues la una obedece a servicios prestados al Estado Colombiano y la que reclama del I.S.S. es por haber prestado servicios laborales a otra entidad, cotizando a dicho ente para el riesgo de vejez y los fondos con los que se pagan esas pensiones, son igualmente opuestos, todo lo cual hace que las dos pensiones sean compatibles

“Igualmente, debe anotarse que ésta Sala de la Corte se ha pronunciado en asuntos, en los cuales se ha expresado que no existe incompatibilidad de carácter institucional entre la pensión de jubilación reconocida por una entidad oficial con la sustitución pensional o pensión de viudez otorgada por la misma u otra entidad oficial, lo cual también puede predicarse cuando el Instituto de Seguros Sociales reconoce una pensión de sobrevivientes a favor de la viuda y por otra parte otorga directamente a la trabajadora la pensión de vejez originada en un riesgo diferente, por la prestación de sus propios servicios. Entre otras, pueden citarse, la del 21 de mayo de 1991; 3 de marzo de 1994; 2 de noviembre de 1994 y 24 de enero de 1995.”

“De manera que el juzgador de segundo grado se equivocó al concluir que en este caso no procedía la condena por dicha pensión, en razón de que el trabajador tenía una pensión de jubilación reconocida por el sector estatal, por su servicios como docente dado que para esa época el empleador no se eximía de cotizar al Instituto de Seguros Sociales cuando el trabajador prestaba, además, sus servicios en el sector público; ello hasta el punto de que la jurisprudencia laboral, como se ha visto, determinó que era compatible la pensión de vejez, que otorga ese Instituto, con las de origen público o estatal.

“Y tampoco era procedente en este caso la pensión de jubilación que se ha denominado por aportes, establecida en la Ley 71 de 1988, precisamente por la ausencia de cotizaciones por parte del empleador del sector privado, que lo fue el demandado, pues esa prestación exige de cotizaciones tanto en el sector público como en el privado, como surge con claridad de lo dispuesto en el artículo 7º de la cita ley, que señala: “A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer”.

“En conclusión, es claro que el hecho de que el demandante prestara servicios al magisterio y después obtuviera una pensión, no significaba que su empleador del sector privado no estuviera obligado a inscribirlo al Instituto de Seguros Sociales para la cobertura de la contingencia de vejez; por manera que, al no haber cumplido con esa obligación, debe asumir el reconocimiento de la pensión restringida de jubilación, en los términos precisados por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990.

“Demuestra, la acusación, en consecuencia, que el juzgador de segundo grado incurrió en los dislates jurídicos denunciados; por tanto los cargos prosperan, lo que implica que se casará la sentencia impugnada en la forma solicitada en el alcance de la impugnación”.

No cabe duda de que el demandante es beneficiario del régimen de transición consagrado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues a 1 de abril de 1994, fecha en que cobró vigor el sistema general de pensiones, tenía 53 años de edad, - nació el 20 de agosto de 1940 (fl. 60 del cuaderno de casación)-, y 20 años y 11 meses de servicios. Para completar los requisitos de acceso a la pensión de vejez (20 de agosto de 2000) le faltaban 6, años, 4 meses y 20 días.

Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios, semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser gobernado por el inciso 3 del artículo 36 citado.

Tal postura jurídica aparece vertida, entre otras, en las sentencias de 5 de marzo de 2003 (Rad. 19.663) y 27 de julio de 2004(Rad. 22.226).

En la primera se expresó:

“Los cargos sostienen, en síntesis, que como quiera que el demandante era beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su pensión debió liquidarse con base en los salarios devengados durante el último año de servicios, solución que, a su juicio, se desprende de la propia norma antes citada ya que cuando ella se refiere al “monto” está aludiendo a los factores con que debe liquidarse la pensión.

“Para resolver la acusación es conveniente tener en cuenta que como los cargos se enfilan por la vía directa es dable entender que no es materia de discusión el siguiente hecho que el Tribunal dio por acreditado implícitamente: que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 para los trabajadores territoriales (el 30 de junio de 1995), el demandante no había cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, aunque le faltaban menos de diez (10) años para ello.

“Establecida esa circunstancia, que además no es controvertida por el impugnante, el ad quem asumió que el ingreso base para computar la pensión no podía ser el salario promedio del último año de servicios, sino el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho pensional, actualizado anualmente de acuerdo con la variación el índice de precios al consumidor según certificación que expida el DANE.

“Delimitados de esa forma los términos de la controversia, es evidente que la razón está del lado del Tribunal porque en realidad el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en modo alguno establece que a los trabajadores beneficiarios del régimen de transición que le faltaren menos de 10 años para adquirir el derecho pensional se les liquidará éste con base en el promedio de los salarios del último año de servicios. Lo que estatuye tal precepto es que el derecho en cuestión se les liquidará con base en lo devengado durante el tiempo que les hiciera falta para ello que, en este caso concreto, estimó era de cuatro (4) años.

“No hay que perder de vista que en la Ley 100 de 1993 se distinguen varias situaciones, dentro de las cuales, para efectos de estos cargos, cabe destacar las dos siguientes:

“1) La de los que al entrar en vigencia la ley 100 de 1993 tenían reunidos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez, quienes conservarán todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, según lo manda el artículo 11 ibídem.

“2) La de los que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 cuenten más de 40 años de edad si son hombres, o 35 si son mujeres, o quince (15) o más años de servicios o cotizados, para quienes la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión, serán los establecidos en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Sin embargo, el IBL de estas personas, cuando les faltare menos de diez años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en ese lapso, es decir, el comprendido entre la entrada en vigencia la ley 100 y el momento en que cumplan los requisitos para la pensión.

“No hay lugar a entender que cuando el referido artículo 36 habla del monto de la pensión está refiriéndose a los salarios del último año de servicios puesto que tal expresión hace relación únicamente al porcentaje del ingreso base a tener en cuenta para liquidarla, el cual en el caso de los trabajadores oficiales es el 75%.

“De suerte que en el caso del demandante la pensión es equivalente al 75% de los salarios devengados durante el tiempo transcurrido entre el momento que entró a regir la ley 100 de 1993 y aquel en que completó los requisitos para acceder a dicha prestación, en el entendido que, para el ad quem, se reunieron tales requisitos en la fecha del retiro del trabajador, aspecto éste que no es posible entrar a constatar en razón de la vía escogida para el ataque.

“Por consiguiente no pudo cometer el juzgador de segundo grado los dislates que se le endilgan”.

Y en la segunda se asentó:

“Tal y como lo precisó el ad quem, la actora completó la totalidad de los requisitos exigidos legalmente para adquirir la titularidad del derecho pensional el 1° de junio de 1999 cuando cumplió los 50 años de edad, es decir bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993, quedando por tanto cobijada por el fenómeno jurídico de la transición consagrado en el artículo 36 con el que se respetaron tres aspectos: a) la edad para acceder a la prestación, b) el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y c) el monto porcentual de la pensión, para el caso conforme a los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968, 73 del D.R. 1848 de 1969 y 1° de la Ley 33 de 1985, en un 75%.

“Al tratarse de una pensión de origen legal, donde el tiempo de servicios estaba satisfecho al momento de la desvinculación de la entidad bancaria el 1° de octubre de 1989 y que se llegó a la edad de los 50 años como se dijo en imperio del artículo 36 de Ley 100 de 1993, es conforme a ese ordenamiento jurídico que se debe definir el reajuste del valor inicial de la pensión reconocida a la señora YOLIMA QUIROGA DE GONZALEZ.

“En efecto, para los beneficiarios del régimen de transición, se les aplica las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993, respecto a la edad, tiempo de servicios y el monto de la pensión, más no frente a lo que tiene que ver con la base salarial, por cuanto este aspecto quedó regulado por el inciso 3° del artículo 36 de la nueva ley de seguridad social, que en su parte pertinente prevé “...El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuera superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.

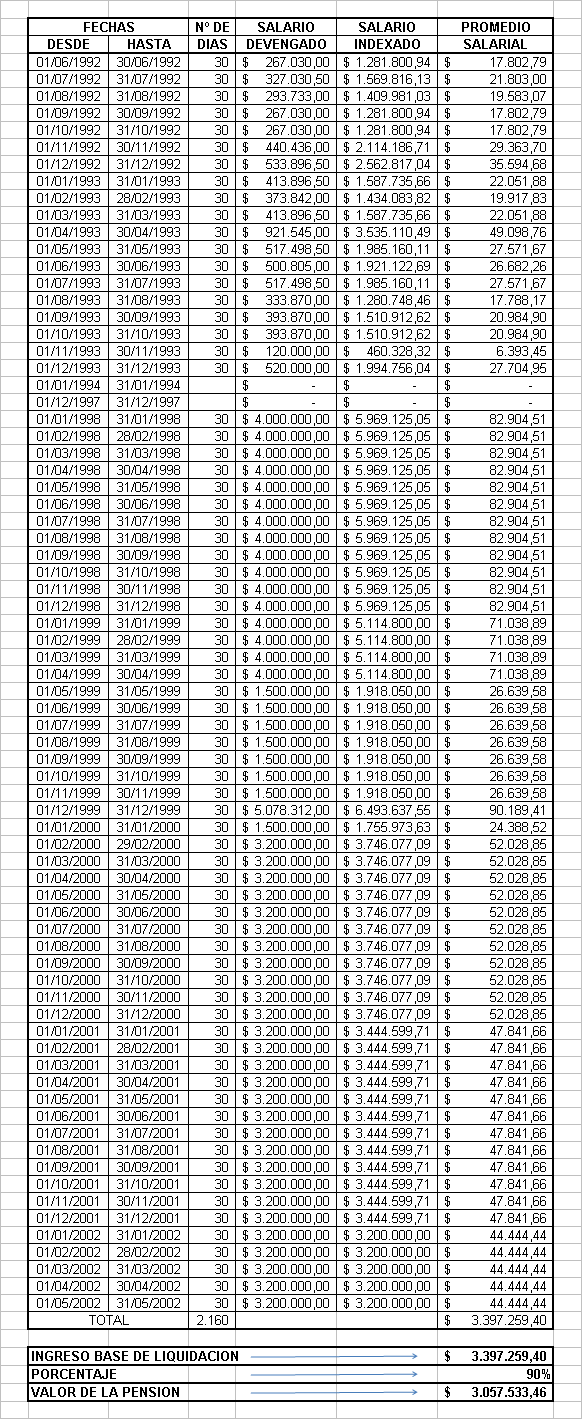

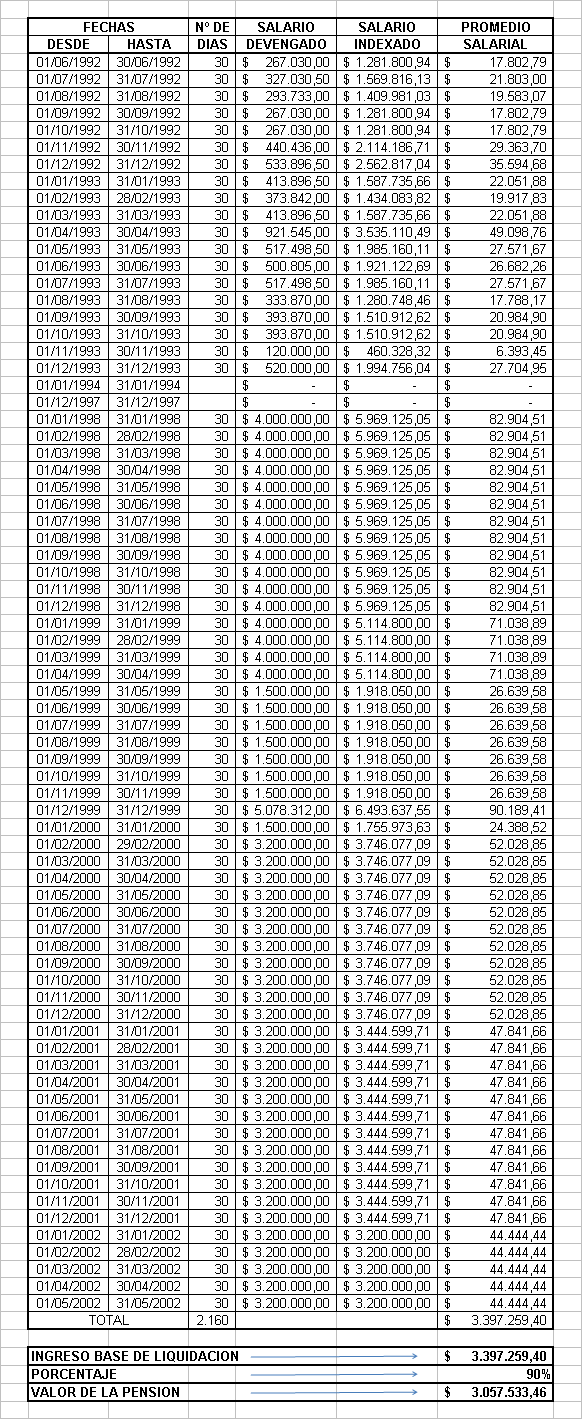

En esas condiciones, el promotor de la litis radicó en su cabeza el derecho a la pensión de vejez a la sombra del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1 de febrero de 1990, originario del Consejo Nacional del Instituto de Seguros Sociales (aprobado por el Decreto 758 de 1990), toda vez que cotizó 1.000 semanas en cualquier tiempo, en la cuantía que se refleja en siguiente cuadro:

8. Desde los tiempos del Tribunal Supremo de Trabajo, la jurisprudencia ha precisado que la indemnización moratoria no es una respuesta judicial automática frente al hecho objetivo de que el empleador, al terminar el contrato de trabajo, no cubra al trabajador los salarios y prestaciones sociales.

Es decir, la sola deuda de tales conceptos no abre paso a la imposición judicial de la carga moratoria. Es deber ineludible del juez estudiar el material probatorio de autos, en la perspectiva de establecer si en el proceso obra prueba de circunstancias que revelen buena fe en el comportamiento del empleador de no pagarlos.

La recta inteligencia de la norma consagratoria de la indemnización moratoria enseña que su aplicación no es mecánica ni axiomática, sino que debe estar precedida de una indagación de la conducta del deudor.

Sólo como fruto de esa labor de exploración de tal comportamiento, le es dable al juez fulminar o no condena contra el empleador. Si tal análisis demuestra que éste tuvo razones serias y atendibles, que le generaron el convencimiento sincero y honesto de no deber, o que justifiquen su incumplimiento, el administrador de justicia lo exonerará de la indemnización moratoria, desde luego que la buena fe no puede merecer una sanción, en tanto que, como paradigma de la vida en sociedad, informa y guía el obrar de los hombres.

Es verdad que se determinó que las partes estuvieron vinculadas por contrato de trabajo y en contra de la demandada se fulminó condena por concepto de cesantía, prima de servicios y pensión de vejez.

Pero no es menos cierto que la convidada a la causa planteó una discusión seria y fundada, con razones poderosas y sólidas, sobre la naturaleza jurídica de la relación de trabajo que mantuvo con el demandante.

La celebración reiterada de contratos de prestación de servicios, a partir del 1 de febrero de 1998, el cobro de sus servicios por medio de facturas de venta presentadas por el demandante, la retención en la fuente que se le practicó, sin excepción, a los pagos que se le hicieron al promotor de la litis, la autorización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de numeración de facturas de ventas y la misma conducta del actor de no reclamar derechos laborales durante la prolongada y duradera prestación de servicios, son circunstancias que ubican a la parte demandada en el terreno de la buena fe, en cuanto desdicen de cualquier intención deliberada de atropellar los derechos del promotor de la litis o de realizar actos fraudulentos con el propósito de perjudicarlo.

La prueba de autos permite concluir que la demandada tenía razones serias para entender que su vinculación con el demandante no era de naturaleza laboral, por lo que honestamente pudo creer que estaba en presencia de un contrato distinto de uno de trabajo, y, justamente, afincada en esa creencia sincera, desde la contestación a la demanda, negó la naturaleza laboral del vínculo.

Por consiguiente, se desestimará el pedimento de sanción moratoria, porque, se itera, el expediente enseña circunstancias que revelan buena fe en el comportamiento de la demandada.

9. Al no ser de recibo la indemnización moratoria, es procedente la indexación de las condenas, a los efectos de que el pago no termine haciéndose con moneda envilecida por razón del fenómeno económico de la devaluación de los signos monetarios.

Cesantía: $14’031.525,99 X 105.24/69.63=$21’207.493,82.

Intereses de cesantía 2001: $384.000,oo X 105.24/67.26=$600.834,96 (67.26 es el IPC de enero de 2002).

Intereses de cesantía 2002 (1 de enero a 30 de mayo): $66.666,66 X 105.24/69.63=$100.761,15.

Prima de servicios del primer semestre de 2001: $1’600.000,oo X 105.24/65.82=$2’558.249,77 (65.82 es el IPC de junio de 2001).

Prima de servicios del segundo semestre de 2001: $1’600.000,oo X 105.24/66.60=$2’528.288,28 (66.60 es el IPC de noviembre de 2001).

Prima de servicios de 2002 (1 de enero a 30 de mayo): $1’333.333,33 X 105.24/69.63=$2’015.223,31.

Vacaciones compensadas en dinero: $3’200.000,oo X 105.24/69.63=$4’’836.535,97.

Se precisa que 105.24 corresponde al IPC de diciembre de 2010; y 69.63, al de mayo de 2002.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, en sede de instancia, REVOCA la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales, dictada el 24 de marzo de 2006, y, en su lugar, dispone:

Primero. CONDÉNASE a la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, a pagar a Norman Ramírez Yusti:

Por concepto de cesantía, VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($21’207.493,82)

Por concepto de intereses de cesantía, SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS ($701.596,11).

Por concepto de prima de servicios, SIETE MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($7’101.761,36)

Por concepto de vacaciones compensadas en dinero, CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($4’836.535,97).

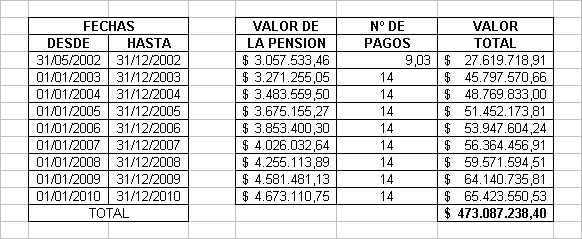

Segundo. CONDÉNASE a la Cruz Roja Colombiana, Seccional Caldas, a pagar a Norman Ramírez Yusti pensión vitalicia de vejez, a partir del 31 de mayo de 2002, en cuantía de TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($3’057.533,46) mensuales, con sus reajustes legales y las mesadas adicionales de junio y diciembre.